文物

文物-台北故宫博物院藏品

商晚期 蟠龙纹盘

更新时间:2023-09-20

(高16.3厘米; 口径43.0厘米)盘面蜷伏一龙,龙首正居盘心,微微浮起; 盘面边缘环绕夔纹、鸟纹、鱼纹; 外壁纹饰为锈层所掩,似俯首夔纹。 庄重古凝的作风为晚商典型。 在铸造遗痕方面,圈足内部与器底相接处有六条加强筋,加强圈足与器底的接合; 圈足上有三个方形足孔,正与范线位置相应。 盘是青铜时代重要的水器,尤以此器盘面装饰缛丽龙纹,应是等级较高的贵族使用的礼器。

商晚期 钩连乳丁纹羊首罍

更新时间:2023-09-20

(高37.3厘米; 口径31.3厘米)缩口、圆肩,器肩环绕高浮雕羊首、浮雕扁平鸟纹以及俯首夔纹。 器腹满饰钩连乳丁纹、圆涡纹与四瓣花纹,腹壁另带钩状棱脊,此器的装饰风格具有南方的地域性因素。

商晚期 卣卣

更新时间:2023-09-20

(通梁高24.6厘米; 口径7.0厘米)带盖提梁卣,截面为圆形,长子口,圈足外撇,近底处起台。 拱形提梁,两侧饰柱状角兽首。 盖、腹、圈足有五段四组扉棱,形制、纹饰属商代晚期样式。 盖器对铭,皆1字,为族氏铭文。

商晚期 兽面纹斝

更新时间:2023-09-20

(带柱高35.2厘米; 口径21.2×21.9厘米)器身较高大、器壁厚,立柱提高。 器足随器身而粗,作T型足,足三面向外完整,向内两面呈凹槽。 脰、腹皆饰兽面纹,兽面纹为单层细线浅浮雕且致密。 T型足,柱钮饰圆涡纹。

商早期 兽面纹斝

更新时间:2023-09-20

(通高26.5厘米; 口径17厘米)侈口,平底,三锥足,口沿上有一对立柱,位于二足上方,立柱上作伞状柱帽,口沿内有一圈弦纹,一足侧出,颈近腹处饰兽面纹一周,器中间见范线,底外留范线。

商晚期至西周早期 亚丑方簋

更新时间:2023-09-20

(高18.5厘米; 口径18.1×11.9厘米)方形器身,侈口,缩颈,高圈足外撇,双附耳。 周身有扉棱。 颈部及长边的足面皆饰夔凤纹,腹部饰兽面纹,短边的足面饰鸟纹,地皆填云雷纹。 器外底留有加强筋。 器内底可视一亚丑族氏铭文。

商晚期至西周早期 七孔半圆形刃管銎钺

更新时间:2023-09-20

(长18.7厘米)全器由长达18.7公分的管銎,及半圆形带有边刃的器身所组成。 管状銎上细下粗,下銎孔径约为上銎孔径的两倍,似有助于固定穿入銎孔的木柲。 本器木柲可能于清宫旧藏时加工。 花纹主要集中在管状銎上:銎上有三道箍状装饰,中间饰有两大节点状纹及锯齿状带纹,背部各有小突起,三个小突起连线下延,隐约可见范线痕迹。 钺身近管銎处有七个圆孔,向刃边及銎孔边各伸出突起线,皆为富北方特色之纹饰。

商代晚期 牺首兽面纹圆口方尊

更新时间:2023-09-20

(高44.9厘米; 口径43.5厘米)大口、圆颈、方形腹、方形足。 此器圆口方体共现一器,形制特别。 颈饰弦纹,肩上夔纹,腹部饰兽面纹,兽鼻犹如蛇首,有鼓起的双眼。 此器方圆合构,其蛇首形鼻兽面纹饰及高浮雕鸟纹,造型或纹饰皆特殊,具有南方区域特性。

商代晚期 射妇桑鼎

更新时间:2023-09-20

(通高24.5厘米; 口径19.8厘米)口微敛,平折沿,直立耳,鼓腹,圜底,柱足。 腹壁饰兽面纹、夔龙纹及三角蝉纹,地填云雷纹。 足饰垂叶纹。 器物年代约属殷墟二期器。 器内壁铭文3 字:「射妇桑。」 「射」为族氏铭文,「桑」或释作「蔧」,为妇之私名。

西周早期 祖乙尊

更新时间:2023-09-20

(通高34.5厘米; 口径25.6厘米)这是西周早期流行的大口筒状尊,呈三段式,侈口、腹微鼓、高圈足,近地有折缘,通体四方作四道透雕扉棱。 口缘外壁饰尖叶形简化倒立夔纹,其下为卷尾夔龙纹,腹部正反面均饰巨形兽面,双目、双角、双耳与嘴角獠牙均耸扬出器表,形象森然,挺立的鼻梁取代扉棱,更赋予兽面立体的威势。 腹下作二道弦纹与高圈足相隔,其下则饰曲角兽面纹,全尊庄严雄奇,华美富丽。 铭文2行6字:「作祖乙宝尊彝。」 记录某人(作器者名未铸上)为其祖父乙铸作此宝贵的祭器。

西周早期 双龙纹簋

更新时间:2023-09-20

(高21.3厘米; 口径14.9厘米)小口,鼓腹,兽首半环耳下垂方珥,圈足外撇。 以双龙造型为饰,器盖上为相对的柱状角和螺状角,器腹饰双龙身躯盘绕,器盖扣合时,龙首和龙身方能组成完整图形。 相近之图饰见于美国弗利尔美术馆所藏人面盉。 本器内底有「作宝彝」3字,为后作。

西周早期 蟠龙兽面纹盉

更新时间:2023-09-20

(通盖高27.5厘米; 口径14.0厘米)带盖,束颈,侈口,袋腹,管状流,牛首形鋬,四柱足。 器盖作一立体龙形盘绕而上,双足撑起龙身为盖纽,背脊略拱,下颔伏地。 器身满布细密纹饰,颈部和流嘴饰夔龙纹,袋腹分别由四组浅浮雕的兽面纹构成,柱足饰蝉纹。 器盖内和鋬内皆有一族氏铭文逆字。

西周早期 蜗身兽纹簋

更新时间:2023-09-20

(高14.6厘米; 口径19.0厘米)侈口,直壁深腹,兽首半环耳下垂方珥,高圈足。 腹饰左右相对的蜗身兽纹,中间以扉棱为界。 圈足饰夔龙纹。 蜗身兽纹多见于西周初期的铜簋,并集中出土于陕西宝鸡、岐山地区。

西周早期 召卣

更新时间:2023-09-20

(通梁高29.8厘米; 口径17.2×13.7厘米)隆盖,蕈状钮。 子母口,椭圆体,圈足外撇,进底处起浅台。 全器纹饰华丽繁缛。 器盖、器身主要装饰兽面纹及夔纹,地填云雷纹。 器盖及器身另可见四道钩状扉棱。 提梁上有四个立体兽首,上段兽首之角均已断失,下段的兽首带有掌状巨角。 此器盖内有数字铭文「六一八六一一」及「召」字。

西周中期 凤鸟纹四足鬲

更新时间:2023-09-20

(通高24.2厘米; 口径15.6厘米)侈口,直立耳,直颈,椭方四袋腹,柱足。 颈饰长尾凤鸟纹,足饰云纹及三角纹。 由器口至器底有清晰的垂直笵线八道。 此器形制未见于考古出土及传世器。 经X光检测,一立耳下方器腹有圆孔形补铸痕,原应为流口,相对的另一侧器腹有鋬脱落后之修补痕。 此器原应为西周中期的四足盉,经修补后加装双耳,成为四足鬲形。

西周中期 服方尊

更新时间:2023-09-20

(通高22.6厘米; 口径19.7厘米)腹足方而口圆。 颈上饰仰叶夔凤纹及象纹。 腹饰饕餮纹及夔纹。 足饰鸟纹。 前后各有三棱。 两旁有扁耳上出。 腹部内底铸铭3行14字,内容说明作器者「服」为了纪念先父「日辛」,而铸制此件宗庙礼器。

西周中期 师汤父鼎

更新时间:2023-09-20

(通高28.1厘米; 口径26.0厘米)侈口,平折沿,立耳,圜底,垂腹,三蹄足。 器耳饰两道弦纹,器身纹饰分为两段,口沿下为回首垂冠长尾小凤鸟,腹饰回首垂冠卷羽大凤鸟,左右两两相对,具平衡稳重之美感。 足上饰兽面纹。 器内壁铭文8行54字。

西周早中期 侯戟

更新时间:2023-09-20

(长26.8厘米)戈与矛联铸的连体戟。 戈援带脊,上有三道直棱,援后端一圆穿。 援上刃向上沿伸形成矛; 援下刃向下延伸成胡。 带三方穿。 内上有阴文「侯」1字。 本院侯戟为容庚旧藏,《颂斋吉金录》纪录传出于濬县。 潋县辛村二号墓亦出土一侯戟,铭文一致且形制类似。 此戟体轻质薄,可能非实战用器。

西周晚期 宗周钟

更新时间:2023-09-20

(高65.6厘米; 横30.0厘米)合瓦形扁圆体甬钟,弧形口,两面各有枚18个。 舞部饰云纹,篆部以斜对角的布局,饰S形双夔龙纹,鼓部正中饰左右对称的龙纹。 钲间、鼓部铭文连读计111字。 西周晚期政治形势严峻,西北有玁狁威胁,南土诸国也伺机而动,内忧外患之下,此器的制作和铭文内容展向周王力挽狂澜,祈求社稷安乐永续的雄心壮志。

西周晚期 散氏盘

更新时间:2023-09-20

(通高20.6厘米; 口径54.6厘米)此器由宽阔的浅盘配以高圈足和双附耳,长尾夔龙纹环绕盘腹外壁,典雅稳重,与盘面350字铭文相互辉映。 铭文内容记述夨国侵犯散国无功,以致割地抵过,内容详细记录转让的土地范围及参与履勘的官员职名。 西周时期的散国和夨国关系密切,友好时甚至有过婚姻关系,散国对于夨国的侵犯能有效阻挡并获得赔偿,于是铸器详载,以歌功颂德、传诸子孙。

西周晚期 颂壶

更新时间:2023-09-20

(通高63厘米; 口径21.2×16.9厘米)此器为重要场合使用的酒壶。 全器体量巨大,纹饰层层分布,华丽又富动感。 壶盖及器身内有相同的152字铭文,记载周王册封颂的的仪式,文风典雅,文字秀丽。 铭文内容完整记录册命仪式的进行细节,先叙明仪式时间、地点及官员引导的步骤,再记述周王对颂的工作任命及车服赏赐,可印证并增补西周晚期史实。

西周晚期 康鼎

更新时间:2023-09-20

(通高22厘米; 口径23.1厘米)双立耳,侈口,圆腹,三足。 口沿下饰窃曲纹一周,弦纹一周。 器内壁上有铭文10行62字。 此器曾著录于《宁寿鉴古》卷1页17〈周康鼎〉。

春秋晚期 蔡侯产戈

更新时间:2023-09-20

(长31厘米)此器依铭文得名,分别在「援」部及「胡」部,共6字:「蔡侯产之用戈。」 铭文镶嵌金丝,在每个字的上方及左侧(如侯、产、之、戈),加上夔龙装饰,形成结体修长的似龙似鸟的美术字体。 字形结体独具春秋晚期至战国初期蔡国鸟虫书特色。

战国早期 越王州句剑

更新时间:2023-09-20

(长49.5厘米; 宽4.9厘米)此圆茎剑为单脊长剑身,两边开刃,茎部带有两道凸弦,为战国早期吴越地区的典型剑制,铸造精良。 带有铭文14字,位于剑柄与剑身相接的「剑格」两面,有「王州句」「自作用剑」铭文,说明为越王州句所持用之剑。 越王州句为越王句践之曾孙,带有类似铭文之州句自作用剑计有近二十件。 铭文字体皆为装饰性强烈的鸟虫书,不但反映东周时期吴、越文字的区域特色,也展现州句在位时国力兴盛及兵器工艺强健。

战国中期 嵌绿松石金属丝牺尊

更新时间:2023-09-20

(长39.5厘米; 宽14.5厘米; 高29.0厘米)全器作四蹄动物稳立状,立耳,圆眼,四蹄足,尾下垂。 以写实的风格呈现动物姿态及肌理。 做为战国时期的酒器,以兽口为流,背上开口,有活页式盖。 器表为黑褐色,间以青绿。 通体以银丝镶嵌斜角云纹,并饰以华美的绿松石及金银镶嵌。 在面部,以圆金镶嵌为眼珠,鼻梁、眉、额以绿松石点缀。 颈部嵌金一周,表示项圈。 背盖上为蟠龙形金银镶嵌。

西汉中晚期 龙纹玉韘形佩

更新时间:2023-09-20

(长8.5厘米; 宽7.4厘米; 高0.4厘米)青白玉质,微微受沁。 观察中孔下方的器表平面,是以阴刻的C形曲弧线组合成各式云气,弧形线纹会形成饱满的视觉张力。 此种具有张力的纹饰单元,也大量使用于勾勒主体两侧的云气以及龙兽之中。

西汉早中期 鸟兽纹玉卮

更新时间:2023-09-20

(径6.7厘米; 高7.8厘米)青色玉质,局部白化,因受沁之故全器呈现深浅不一的褐色。 本器设计令人惊叹,兼之技艺高超,可自如运用高、浅浮雕等技巧,琢磨出动感十足、栩栩如生的神兽和凤鸟。 由于投入的心血非比寻常,即使是阴刻纹饰也异常讲究,仔细观察细节,尤可看到各式精细琢磨、抛光细腻的纹样。

北宋 汝窑 青瓷莲花式温碗

更新时间:2023-09-20

(全高10.4厘米; 口径16.2厘米; 底径8厘米; 深7.6厘米)模制成形,十瓣花口,弧形深壁。 器身依随花口呈现均匀的波浪形。 胎体较薄,满釉支烧,通体施青釉,釉质匀润,青中泛蓝,局部微现粉色光泽,内外满布棕色纹片,圜底,圈足略高,微外撇。 底面沿边排布五枚支钉,支痕露出灰土色胎。 河南省宝丰县清凉寺窑址出土有相似的标本,烧制工艺并且同时并存垫烧和满釉支烧两种。 温碗与注壶为宋人日常使用的一组酒具。 辽墓壁画和国立故宫博物院收藏的《文会图》具体地说明此类器皿的使用状况。 除了汝窑之外,中国境内的南北方窑场和韩国高丽青瓷亦见有花口温碗的作例,相对于器壁较深的中土制品,高丽青瓷中亦有酒注搭配花口浅碗的例证。 另外,透过南宋窖藏出土的银器制品,可以追溯出临仿的原型,从中一窥追仿金银器风尚流通于异材质之间的时代脉络。

北宋十一世纪后半至十二世纪早期 汝窑青瓷纸槌瓶 奉华铭

更新时间:2023-09-20

(全高22.4厘米; 口径4.4厘米; 底径8.6厘米)圆口微侈,加嵌铜钎,细长颈,斜肩,筒状硕腹,平底无足。 胎体较薄,全器满釉支烧,呈色天青,釉薄处微现粉色光泽,积釉处出现冰裂纹。 底周排布五枚支钉,面刻乾隆皇帝《咏汝窑瓶》御制诗,诗文内容为:「定州白恶有芒形,特命汝州陶嫩青。 口欲其坚铜以锁,底完而旧铁余钉。 合因点笔意为静,便不簪花鼻亦馨。 当日奉华陪德寿,可曾五国忆留停“。 诗末署「乾隆戊戌仲夏御题」款识(乾隆四十三年:1778),并钤「古香」、「太璞」两印。 关于「奉华」两字的涵意,乾隆皇帝在诗注曾经说明如下:「内府有汝窑盘,底镌奉华二字,考奉华乃宋高宗刘贵妃之号。 妃善画,每用奉华印,此瓶釉色制法与盘无异,亦刻奉华二字,由此可知,经过考证,奉华指南宋刘贵妃,带奉华刻铭的作品,很可能正是南宋皇室的收藏品。 至于此件作品的《奉华》款,从诗注《亦刻奉华二字》,有人以为后刻于乾隆朝。 对照河南省宝丰县清凉寺窑址出土物,以及此件作品口缘经过磨平的迹象,能够从中还原原来亦具盘口的特征。 同时藉由内蒙古辽陈国公主墓、天津独乐寺塔基出土的伊斯兰玻璃器,也可进一步追溯出纸槌瓶形制的来源及其演变成为中国瓷器经典器形的经过。 北宋以后,纸槌瓶的底部逐渐出现变化,除少数仍然维持平底器式外,亦有如同南宋官窑和张公巷窑加上圈足的例证; 相对于此,韩国高丽青瓷所见平底器形,及其以硅石垫隔的满釉支烧工艺,反映出高丽青瓷深受汝窑影响的面向。

宋 建窑 黑釉兔毫盏

更新时间:2023-09-20

(全高6.5厘米; 口径11.5厘米; 足径4.2厘米)侈口,深腹壁,小圈足,器内口沿下有一道浅凹槽,与带明显凹槽的「束口碗」略微不同。 胎骨厚重,施罩黑釉,釉色浓稠乌黑,带有流动性,器外壁施釉不及底,釉层上薄下厚,口沿呈现赭褐色「褐口边」,外底边有积釉流淌的垂釉痕迹,釉表带黄色条缕丝纹,类似野兔毫毛,故宋人称之为兔毫茶盏。 器外底刻有一楷书《律》字款。 宋代文人之间盛行点茶、斗茶的活动,为衬托热水点茶的白色茶沫,以及便于分辨水痕,厚胎保温的建窑黑釉盏遂成为当时流行的品类,也是茶诗中经常提及的茶器。

元至明 错金银带轮羊尊

更新时间:2023-09-20

(高37.5厘米; 长48厘米)本件著录于《宁寿鉴古》卷5页29,作「汉牺尊二」。 原藏于热河行宫。 此器的造型十分特殊,作双角羊形,下方加铸四轮台座。 表面以细致的错银为饰,局部错金,并分布着绿色、赭红色的假锈。 从错银脱落处看来,银质部分很浅。 本件器物的动物造型与纹饰可能来自商代铜器,但下方附加的四轮则为晚期的想象与创造。

明 永乐 青花人物纹如意耳扁壶

更新时间:2023-09-20

(高29.7厘米; 口径3.6厘米; 足长12.0厘米; 足宽8.0厘米)如意耳扁壶的器形受到中西亚陶器及玻璃器的影响。 小口,细颈,腹部扁圆,平底无足,颈部两侧各有一弓形耳连接颈部和肩部。 全器以青花为饰,颈上画青花蕉叶纹。 腹部两面画山水,肩部及近底处各画仰覆莲瓣纹一周。 腹部中央如同一小景,前景有坡石水脚,中景为树石。 扁壶一面有三人,另一面有二人,共有乐舞人物五名于远山近景间。 人物的脸容、服饰呈现异族面貌。 人物的姿态与组合和十四世纪伊斯兰祈求干涸泉水再度流动的画作相当近似。 以人物作为装饰主题的如意耳扁壶存世目前所知仅有二件,一件典藏于本院,另一件收藏于土耳其伊斯坦堡的托普卡普宫殿博物馆,十分可贵。

明 永乐 青花穿莲龙纹天球瓶

更新时间:2023-09-20

(高42.9厘米; 口径9.7厘米; 足径15.8厘米)青花天球瓶硕大浑厚,器身环绕威武雄猛的穿莲三爪行龙,整体气势堂皇庄重,是国立故宫博物院所藏永乐青花瓷器中的名品。 天球瓶的胎体致密,釉面莹润。 口略外侈、直颈、圆鼓腹、平底微凹、无圈足。 通体绘饰一回首张望的穿莲三爪行龙,张口吐舌,露牙双目圆睁,阔步张爪,龙身满画鳞甲,雄武矫健。 瓶颈及背景空隙处则绘转枝莲花纹饰,青花艳丽浓重,绘画线条流畅,展现此时制瓷的高超工艺。 永乐、宣德年间,时有青花大型器如天球瓶、扁壶等作品的烧制。 青花瓷器是以含氧化钴的矿物为颜料,在瓷器坯体上描绘纹饰,施一层透明釉后,经约摄氏一千两百度左右高温烧造而成的作品。 明代永乐、宣德时期的青花发色浓艳,并且带有渗青铁锈斑点,形成独特鲜明的风格,且成为清朝早期制作永乐宣德青花仿古瓷时的模仿重点。

明 成化 斗彩鸡缸杯

更新时间:2023-09-20

(高4厘米; 口径8.3厘米; 底径3.7厘米)晚明收藏家鉴赏瓷器,首重宣德青花,其次则推崇成化窑五彩,当时人眼中的五彩即指这类斗彩瓷器而言。 本院典藏的成化斗彩器中,以杯子的装饰纹样最多,有葡萄纹杯、婴戏杯、高士杯、花鸟纹高足杯,以及久富盛名的鸡缸杯。 明末清初程哲在《蓉槎蠡说》中,特别点出斗彩鸡缸杯尤为备受瞩目的一类,于明朝神宗时已有「一双值钱十万」的身价。 这件小杯侈口、矮壁、平底、浅圈足。 外壁彩绘公鸡、母鸡各携三只小鸡的场景二幅,并以月季、兰花两丛相隔开来,口沿及底边分画青线三道。 内面纯白,朴素无纹饰。 底有「大明成化年制」青花楷体款识。 景德镇珠山成化官窑遗迹出土有仅施加一色钴料的青花缸杯半成品,与传世品对照,可从中推想斗彩瓷器烧造过程中,于蓝色点线上加填各种釉上彩料后,再入窑烧成的工序。 关于斗彩鸡缸杯的流传经过,从清宫《活计档》纪录看来,至少可追溯至雍正朝,而传世犹可见到的锦匣,则是乾隆皇帝降旨整理配置的收纳盒。

明 万历 五彩百鹿尊

更新时间:2023-09-20

(高34.6厘米; 口径20厘米; 底径16.3厘米)百鹿尊唇口,略侈,短直颈,缓弧肩,硕腹,腹略内收,平底。 口沿饰青线两道,颈部装饰以间替出现的折枝朵花及桃实纹。 肩部绘青花云纹,并垂饰有褐、绿二色相间的飘带纹。 中央主纹于岩石、草丛、林木、云朵之间,满绘五彩群鹿八十九头。 近足底处并加饰有或为土地的图案纹一周,红绿相映,热闹非凡。 罐底露胎,仅在中央凹陷处上釉,并以青花书《大明万历年制》楷体款识。 万历时瓷器烧造量大增,朝廷为此花费甚巨。 主要制品除了延续前期官窑的典范风格外,在器形、纹饰及装饰技法上也持续发展,其中,以五彩为代表的各式彩绘盛行,题材经常可见描绘吉祥或仙人等佛、道纹样。 《江西省大志》中即记载了当时朝廷对瓷器器形、件数、装饰元素的详细要求,可以推想此时制样下发的大致情况及规模。 其中,万历十九年是降发样式与数量最多的一年,而该年下令烧制的「五彩百鹿永保乾坤罂」很可能是像本件这样的作品。

清 肉形石

更新时间:2023-09-20

(全高6.6厘米; 长7.9厘米)似玉美石中,石英类的玛瑙、碧石等,亦因为具有特殊且多样的纹理与色彩,而经常施以巧雕。 「肉形石」即碧石类矿物,其纹理层层堆叠,艺匠据此天然特征再予以加工。 首先于表面细密钻点,除营造毛孔的效果外,还使质地较为酥松,易于染色。 其次便是将上层染成褐红色,像是肉皮浸过酱油一般。

清 沉香木雕山水笔筒

更新时间:2023-09-20

(宽12.5厘米; 高15厘米)此作以沉香木随形雕刻而成,高浮雕与浅浮雕相互运用,雕屋舍于层巒山石与郁郁林木间。 两件一对,同样作为陈设器。 沉香木取材不易,又为成对雕件,可见宫廷陈设之奢华。 北京故宫见有类似藏品。 据《点查报告》,此对作品原出于敬事房,或为《宣统十四年‧敬事房小漆木器实存》之「沉香镶铜里笔筒一对」。

清 青玉耄耋长春方壶鼻烟壶

更新时间:2023-09-20

(高6.9厘米)直口,短颈,方肩,短圈足,壶身方正工整。 一面浮雕猫、蝶、芭蕉等,另面为「耄耋长春」四篆字及圆、方印。 带铜嵌珊瑚盖及牙匙。

清 康熙 宜兴胎画珐瑯四季花卉纹盖碗

更新时间:2023-09-20

(高5.6厘米; 通盖高8.3厘米; 口径11厘米; 底径4.7厘米)盖碗,敞口,斜直壁,矮圈足,带盘形圈足盖。 碗外壁画四组四季折枝花卉纹,有牡丹、月季; 牡丹、雏菊; 茶花、梅花; 菊花等,碗心饰桃红月季花一朵。 盖外壁亦绘月季、莲花、菊花、梅花等四组四季折枝花卉纹,盖内则内外底各饰月季及莲花一朵。 碗底书《康熙御制》二行四字黄料楷款,外加粗细双方框。

清 康熙 宜兴胎画珐瑯四季花卉盖钟

更新时间:2023-09-20

(高7.1厘米; 通盖高9.3厘米; 口径11.2厘米; 底径5.2厘米)撇口折沿,深弧壁,矮圈足,如倒置钟形,拱形盖带圈足纽。 碗心画侧开折枝月季花一朵,外壁褐地上绘饰牡丹、月季、小雏菊等; 盖面画月季、菊花、小雏菊、茶花,盖内底则饰俯视盛开的月季一朵。 胎土略粗,为宜兴紫砂胎地,器外全施透明釉。 碗底书《康熙御制》二行四字黄料楷款,外加粗细双方框。 院藏康熙宜兴紫砂胎珐瑯彩器,内面除纹饰绘彩外,胎地均无挂釉,而外壁胎地上有的则薄施透明釉后再彩绘。 此器为《珐瑯、玻璃、宜兴、磁胎陈设档》中所列的「宜兴胎画珐珐花卉盖锺,一件」,本院所藏宜兴胎珐珐彩深腹钟形茶钟仅此一件。

清 康熙 玻璃胎画珐瑯牡丹蓝地胆瓶

更新时间:2023-09-20

(高12.6厘米; 口径3.1厘米; 底径3.8厘米)画珐瑯工艺于十七世纪末由西方传教士引进中国,在康熙皇帝的重视和推广下,逐渐从铜胎产品发展成陶瓷与玻璃胎的各式工艺创作。 康熙皇帝亲自指挥西洋传教士艺术家在造办处试绘画珐珐,并且进一步降旨在作品上落下《康熙御制》年款,展现他积极主导研发、企图超越西方的决心。 这件胆瓶是玻璃制品,器表以蓝料为地,间饰缠枝牡丹花。 口、足部位和大多数瓷胎作品一样,留有一道白边。 白边的上下再加涂一圈金彩,以示讲究。 透过图像显示出来牡丹花的花瓣具有多层次的转折变化,使用浅黄绿色珐瑯料间隔内外两层红色花瓣,每一片花瓣的轮廓边缘再敷染出淡粉色,每一片叶子的纹路均清楚地描绘出来,而且弯转有致地一路往上攀生。 凡此讲究画意的表现,充分印证了清人高士奇在《蓬山密记》中,叙述康熙皇帝一直想要仿制西方玻璃器,并且藉由成功地产出,传达大清帝国「远胜西洋」的实力。

清 康熙 宜兴胎画珐珐五彩四季花卉方壶

更新时间:2023-09-20

(通盖高9.3厘米; 口径6.5×6.5厘米; 足径7.1×7.1厘米)方形壶身,子母口加配器盖,盖上另饰方形纽,纽上多处缺泥。 壶身前后两侧各按方形弯流和方形曲把。 壶底接圈足,中心涂白以蓝料书《康熙御制》四字款,外围双方框。 盖面绘月季、菊花和水仙,器身四面以牡丹、荷花、秋葵和梅花等四季花卉为饰。 纹饰表面微泛烧后自然形成的油亮光泽。 成型技法透露方壶出产自宜兴,依此链接器底「康熙御制」款识,而可得出此品应与康熙朝其他画珐珐器一样,存在「御制」脉络,亦即胎体先制作完成后,再送进清宫由皇家作坊进行纹饰彩绘。 根据此品的「列」字典藏号,而可追出原来陈设于乾清宫,再藉由清室善后委员会编列的《故宫物品点查报告》和道光年间《珐珐玻璃宜兴磁胎陈设档案》登录有案的纪录,又可回溯至乾隆三年(1738)皇帝主导推动的一系列为文物配匣入藏的计画,从中核对出此品即是首批清单中的「宜兴四方画珐珐四季茶壶一件」, 故可将之和木匣(传世已佚失)当作是乾隆皇帝收储康雍乾三朝珐珐器的最早范例。

清 康熙 珐瑯彩黄地牡丹浅碗

更新时间:2023-09-20

(高4.2厘米; 口径11.5厘米; 底径6厘米)侈口窄唇,弧形浅壁,矮圈足。 胎体稍厚,外壁施黄色珐瑯料作底,前后两面彩画缠枝牡丹两朵。 碗内纯白无纹,口足留有白边。 底写《康熙御制》四字蓝料宋体款,外加双框。 缠枝牡丹纹是明朝以来瓷器上经常可见的装饰纹样,然而此件作品向外拉长延伸的花瓣,以及花瓣上清晰可见用以表现肌理的细线和小圆点,或周缘敷染的白粉,无不展现出与传统不同的画法; 对照西洋画珐瑯器,因发现有使用白粉分明暗的处理方式,故能据以说明类似此件作品的画法,或是研制清朝本土画珐瑯工艺过程中,参考西洋成品衍生而出的一个例证。

清 康熙 宜兴胎画珐珐四季花卉海棠式壶

更新时间:2023-09-20

(高7.3厘米; 通盖高9.7厘米; 口径6.2厘米; 足径6.0厘米)壶呈四瓣瓜棱壶身,曲把,短流,盖边作四瓣莲瓣形卷唇、带圆形纽,纽顶一通气圆孔。 壶外壁四棱区分画牡丹、莲花,菊花、茶花等四季花卉纹,盖面饰秋葵及雏菊等。 全器内部素胎,外壁器面则挂透明釉。 壶底书《康熙御制》四字黄料楷款,外加双圈。 茶壶为宜兴紫砂泥地,胎质不似瓷泥细腻,颗粒较粗,胎中间有黑、黄细砂点,造成表面凹凸不平,故纹饰釉彩处常见细小气泡划破所留棕眼遗痕。 瓜瓣形宜兴胎珐瑯彩茶壶,盛行于康熙时期,花卉之外,另有花果纹饰。 如据道《珐瑯、玻璃、宜兴、磁胎陈设档案》,本院所藏这二件四季花卉海棠(或称瓜形)茶壶,应该就是帐上所记的「宜兴胎画珐珐壶」或「宜兴胎画珐珐四季花壶」。

清 十八世纪 雕竹根马上封侯

更新时间:2023-09-20

(高3.7厘米; 长6.7厘米; 宽3.5厘米)竹根以圆雕手法,雕一匹半卧骏马,回首望向其背上之捧桃小猴,寓意「马上封侯」。 器虽小,但对于动物情态及肌理处理毫不含糊,为存放于多宝格中的赏玩件。

欧洲约18世纪自在鱼金属盒

更新时间:2023-09-20

(长13.3厘米; 宽2.6厘米)全身关节可动之鱼形盒,类似名为「自在」日本铜器(多以龙虾、螃蟹为主题),眼嵌红色石榴石,头部为掀盖,内有切割玻璃栓盖小瓶。

清 十八世纪 太平有象瓷尊

更新时间:2023-09-20

(高27.5厘米; 长25.5厘米; 瓶长6.5厘米)象驼宝瓶瓷塑。 大象四足直立,侧首回视,双眼微睁,鼻子上卷,两侧突出长牙,双耳下垂,尾巴前拍。 背部披挂一元宝形鞍,顶置出戟瓷尊,下垂厚长锦绯,彩绘如意、吉罄、蝙蝠、波涛和纓络、连珠纹等。 象身施灰棕色釉,局部加饰深色毫毛。 四足底端无釉露胎。 出戟瓷尊以湖绿釉为地,彩绘红绿番莲纹,边戟涂金。 整件作品无款,但器形与纹饰透露出产制于乾隆朝的可能性。 鞍锦纹样有寿山福海、吉庆有余的象征,大象和宝瓶共组太平有象,系属官样造型。 除了瓷胎之外,亦有铜胎掐丝珐瑯制品,均成对陈设。

清 十八世纪 莳绘公鸡盒附象牙仙工船

更新时间:2023-09-20

(长12.8厘米; 宽5.8厘米; 高10.5厘米)以公鸡为造型,公鸡(故杂000393N000000000)内置一象牙船。 每一根羽毛或贴金箔,羽毛边描金,羽毛层层相间,疏密变化自然,犹如梳理过般柔顺光泽。 搭配圆滚的身体,红漆冠,冠上切金,眼神明亮,栩栩如生。

清 十八世纪 雕木根鹿衔灵芝

更新时间:2023-09-20

(长22厘米; 宽18厘米; 高45.5厘米)此件由多块木拼接, 分别细雕鹿头、耳、尾及四肢,鹿角取树枝略加雕饰,躯干则以多块癭木拼接,取木材天然纹理表现皮毛的质感,鹿口衔木雕灵芝,配上癭木等木材拼接成山石状的木座。 整体线条简练, 充满动态, 表现出轻盈灵活的鹿, 正悠游穿梭于山石间的瞬间。

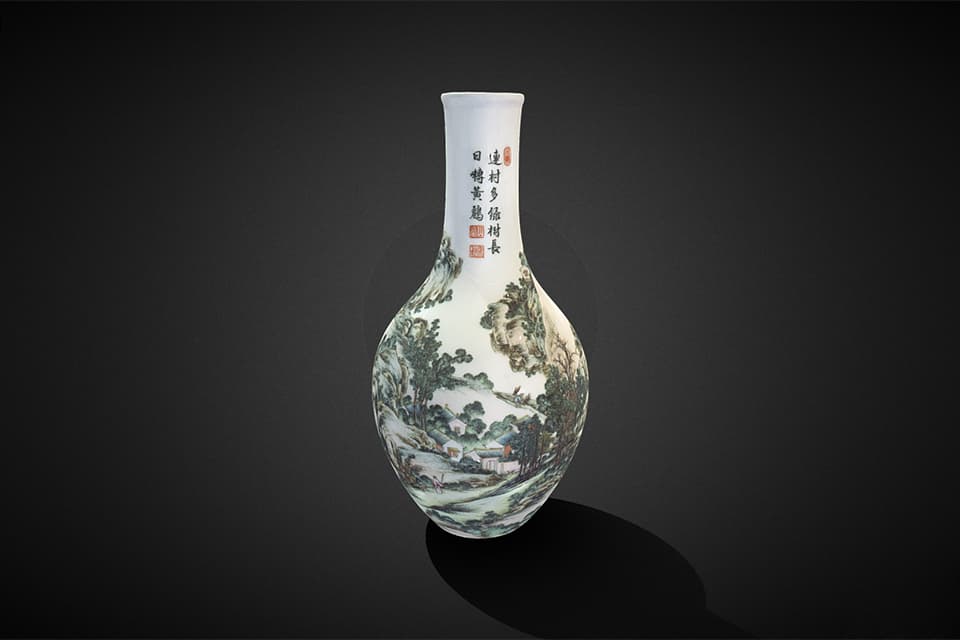

清 雍正 珐瑯彩瓷青绿山水碗

更新时间:2023-09-20

(高7.1厘米; 口径15.1厘米)这件碗侈口、深弧壁、矮圈足。 器内平素无纹,一面以青绿山水画一河两岸的田园景致。 画面依序为二人对谈于竹篱茅舍之间、舟上渔人摆渡于夹岸小河之上以及另二人务农于田畦阡陌之中,正是一片微风夏日下的闲适富庶景象。 外壁另一面以墨书写有「连村多绿树,长日喎黄鹂」诗句,二句出自宋朝戴昺〈郊夏夜行〉五言律诗之颔联。 诗句前有「寿如」,后有「山高」(白文)、「水长」共三枚红料印。 器底带「雍正年制」二行蓝料宋体字双方框款。

清 雍正 珐瑯彩瓷芝仙祝寿图碗

更新时间:2023-09-20

(高6.7厘米; 口径15厘米; 底径6.1厘米)侈口窄唇,弧形深壁,矮圈足。 通体施白釉,足底触地处无釉露白胎。 外壁一面彩画芝仙祝寿图,丹顶双鹤伫立青色湖石上,周绕翠竹、灵芝与粉色茶花; 一对寿带鸟,左停栖右飞翔,对望引伴,神采奕奕。 一面墨书题句:「睡轻旋觉松花落,舞罢闲听涧水流」,引首以红料描绘「凤采」一印,句末则是「淡然」和「君子」两枚闲印。 盌内素面无纹饰。 底面可见「雍正年制」四字蓝料宋体款,外加双方框。 依据造办处档案记事所载,雍正朝珐瑯彩瓷的产制与装饰纹样深受雍正皇帝高度重视,由于他时常降旨院画家提供稿样,因此让珐瑯彩瓷绘呈现出足以追拟院画风格的特色。 如此件作品所见丹顶双鹤,无论姿态与细节均能呼应郎世宁的画作; 那么节录自唐朝诗人郑谷名作《鹤》中的两句诗,也为整幅装饰纹样增添许多文艺气息。 总之在帝王品味影响下,一件极其普通的碗,出其不意地同时拥有诗、书、画、印四种元素,营造出文人细腻雅致的美感意趣。

清 乾隆 霁青描金游鱼转心瓶

更新时间:2023-09-20

(高23.5厘米; 深19.8厘米; 口径5.3厘米; 足径8.4厘米)套瓶,敛口卷边,长颈,丰肩,敛腹,矮圈足,器肩饰有四圆环形系耳。 瓶腹分内外两层,内层施浅青湖绿色釉表现出湖水一样的背景,其间以粉彩画水草、落花及金鱼。 器外底施湖绿釉,书有「大清乾隆年制」青花篆体款识。 外瓶器腹部上作四镂空开光,观者可自颈部握住转动,透过外瓶开光看见内瓶所绘之水草鱼纹悠游嬉戏于眼前,如同走马灯一般,故名「转心瓶」。

清 乾隆 炉钧釉灵芝花插

更新时间:2023-09-20

(高14厘米; 口径13厘米; 底径6.5厘米)花瓶倣灵芝形状、树状主株侧生八株子芝,侈口、中空、浅圈足。 胎骨厚实,通体施浅绿色釉,釉中夹杂蓝、赭色斑,底印「乾隆年制」四字篆书款。 灵芝向来被视为瑞草,最晚始于春秋时期,至今仍延续着,早已深植人心,而灵芝也可作为供花使用。 院藏清乾隆五年(1740)绘制的小型〈耕织图诗〉画册,将耕织图各分四本画册来呈现,装裱成耕、织图各一函,为目前仅知的一套,并在清嘉庆年间收入《石渠宝笈》第三编。 对开本装裱,以一画一诗文的开本形式呈现。 本展件为《织图诗》第三册,共十二开,内容描绘「练丝」、「蚕蛾」、「祀谢」、「纬」、「织」、「络丝」的场景,工笔设色优雅,为宫廷画家的风格; 每一场景的下一开则由书法家张照(1691-1745)以泥金誊写清康熙、雍正两位皇帝所书写与亲蚕相关的御制诗。 张氏书法细致清丽。 本展件为图诗册的第七开,画蚕丝收成后的祭神仪式。 供桌上陈列五供一套,香炉居中,烛台及花瓶各一支在两侧; 瓶内插红色灵芝谢神。 本展件以灵芝的形状作为花器,器形更直接表达祥瑞的意涵。

清 乾隆 珐瑯彩龙舟胆瓶

更新时间:2023-09-20

(高20.2厘米; 口径3.5厘米; 底径4.2厘米)圆侈口,口缘凸起一道棱边,长颈硕腹,平底,浅圈足。 全器内外施白釉,瓶面彩绘楼台殿阁,龙池竞渡,颇能呼应北宋以来家喻户晓的金明夺锦故事。 图画旁题书:「仙楼绮阁环瀛汉,凤艑龙舸遶翠流」,引首和句尾各描绘出「寿如」、「山高」和「水长」三枚朱、白文印章。 外底中心以蓝料书「乾隆年制」四字宋体款,外加双方框。 整件作品的画面布局和组合元素,仍然维持雍正朝珐珐彩瓷同时融会诗、书、画、印于一器的作法; 但进一步比较之后,可发现在器形和纹样母题上已发展出和雍正朝作品截然不同的样式。 特别是从乾隆三年(1738)、四年(1739)乾隆皇帝数度降旨要求烧造珐珐彩瓷瓶的记事中,得以间接推知乾隆朝珐瑯彩瓷瓶的出现,亦与皇帝对器形品味的改变有关。 对照传世画作,也可发现元王振鹏的《龙池竞渡图卷》上有乾隆皇帝「兰亭脩契暮春时,开放金明竞水嬉,⋯⋯」的题识,而此瓶瓶面装饰的楼台殿阁与楼舟,彷佛也能呼应王振鹏画中夺锦图式,反映出珐珐彩瓷新装饰纹样的出现,或与乾隆皇帝鉴赏清宫收藏,从中撷取灵感进而影响官窑装饰纹样密切相关。

清 乾隆 珐瑯彩锦地开光西洋仕女三羊图长方盒

更新时间:2023-09-20

(高3.7厘米; 口径6.8×5.1厘米)长方形盒,上下对分成盒盖与器身,矮圈足。 胎骨稍厚,周边装饰凸起棱线并加涂金彩。 盖面彩画倘佯于乡村风景中西洋仕女和三只白羊,周壁向外倾斜而下,分四层接底足。 两层以白色珐瑯料画卷草纹,两层是正反向互相对应的图案。 足壁饰桃红色回文圈,底写「乾隆年制」四字蓝料宋体款,外加双方框。 乾隆二年《活计档》记事中乾隆皇帝降旨烧制西洋纹样鼻烟壶,虽然这件作品的纹饰与之不同,但是西洋少女和经常出现于西洋珐珐器上的树丛与村舍,乃至于即使在小幅画面中,依然表现出近大远小的处理方式,透露出这件作品蕴含的西洋影响元素。

清 乾隆六年 杨维占雕茄楠木香山九老

更新时间:2023-09-20

(高18厘米; 长12厘米; 宽9厘米)以整块茄楠木雕刻「香山九老」,即唐武宗会昌五年(845),诗人白居易于洛阳香山,与八位七十岁以上致仕友人的文会场景。 下方有..「乾隆辛酉年小臣杨维占恭制」刻款,为广东牙匠杨维占,刻于乾隆六年。 同时正面山壁刻有乾隆六年十二月之《题刻画伽楠香山九老图》,收录于清高宗《御制诗. 初集》。 此件正面按香材纹理斧劈浅刻出高耸山壁,将人物集中于山下,老者们或坐或站或提笔书壁,姿态各异,更有僮仆蹲坐执扇烹,山岩以侧刀浅刻短截,余取香材天然形势不加斧凿。 带染色象牙座。 不仅材质珍贵,其雕工简约洗炼,构图巧妙呈现形小象大的气势,为乾隆时期陈设器极精好之作。 且据《活计文件》记载,此件于乾隆七年时,配文锦匣,入乾清宫头等收藏。

清 乾隆 珐瑯彩山水楼阁胆瓶

更新时间:2023-09-20

(高20.1厘米; 口径3.5厘米; 底径4.2厘米)瓶,敛口卷边,长颈,削肩,硕腹至底部内敛。 厚胎白釉,瓶面彩画山水、村落、人物。 颈上有墨彩题句:「连村多绿树,长日呐黄鹂。」 首尾硃红描绘《寿如》及《山高》、《水长》三印。 外底心书《乾隆年制》双行双方框蓝料楷书款。

清 乾隆 珐瑯彩锦地开光西洋人物贯耳瓶

更新时间:2023-09-20

(高14.8厘米; 口径1.6厘米; 足径4厘米)此器小巧,敛口、长颈,颈侧贴贯耳,长腹、矮圈足。 胎质稍厚,腹部两面开光,彩画西洋风景与圣母子图像。 开光外面的隙地,以红、蓝、绿、黄等各色釉彩画卷枝、如意云及缠枝花卉,瓶面虽窄,却满填花纹,形如致密华丽的锦绮。 底以蓝料书《乾隆年制》四字宋体款。 十八世纪的中国与世界往来密切,清宫之内游走着许多来自欧洲,且各备特殊才艺的传教士,他们参与宫廷艺术的研发与设计,同时也引进西方的文化,影响西洋装饰题材的出现。 如西洋仕女头上的白色光圈提示其即为圣母,而向前献花的小孩为圣子。 圣母子图像及西洋风景出现于乾隆官窑中,反映出此时期中西艺术交流的情形。

清 乾隆 珐瑯彩锦地开光西洋人物螭耳瓶

更新时间:2023-09-20

(高18.9厘米; 口径5.4厘米; 足径6.3厘米)侈口唇边,短颈,斜肩,长硕腹,矮圈足。 肩部两侧对饰螭形耳。 胎骨稍厚,通体施白釉。 口足加饰墨圈并各留出一道白边。 腹部两面以西式框架围出开光,内绘两组西洋风景妇孺图。 口下另饰赭墨西洋纹样,开光间的侧腹满画各式花卉。 底有蓝料「乾隆年制」四字宋体款,外加双框。 相较于康雍两朝严禁携入西洋裸体人像的规范,乾隆朝珐珐彩瓷所画作袒胸装束的西洋仕女,明显地突破了以往的禁忌。 特别是妇孺面容刻意涂白,用以凸显脸部的立体轮廓,在西式风景衬托下,一度被视为与郎世宁密切相关。 另一方面,可能是受到西方铜胎画珐瑯器启发而产生的百花图案,不仅具有团花似锦的意味,因能呼应《活计档》记事中乾隆皇帝降旨产烧「锦上添花」的事例,无形中也反映出帝王的艺术品味。

清 乾隆 珐瑯彩黄地剔花菊花碗

更新时间:2023-09-20

(高7.5厘米; 口径15.7厘米; 足径6.7厘米)敞口,深弧壁,矮圈足。 内底白釉上彩绘鱼藻纹,外壁黄地上锥剔绣球花形锦纹,余隙画折枝菊花、野菊三枝,口、足留白并各锥剔线纹一道。 胎薄透光,底蓝料书「乾隆年制」四字二行楷款,外加双方框。 院藏一件,原始典藏编号「雨」原为重华宫藏器,底贴清宫黄签「重二百七十一号」。 绝大部分的珐瑯彩瓷收藏于乾清宫,但仍有少数陈设于皇帝常至的宫殿或重要园囿,如圆明园、避暑山庄。 锥剔式锦上添花纹饰技法细腻,讲求剔工精细,稍有不慎即出现粗细、大小不一的线条或空隙,此器口沿的剔刻线及绣球纹多处呈剥彩现象。 此外,针剔的锦上添花纹饰须保持釉面清洁,这件黄锦地宫碗沾污于剔纹内,尽管整体绘工纹饰精巧,仍见污渍。 此碗与图版85(故瓷17517)形制相同,纹饰相近,惟后者锦上添花纹饰更为精细,不过,应属同一时期作工风格。

清 乾隆 金彩三羊开泰瓶

更新时间:2023-09-20

(高16.9厘米; 口径7.5厘米; 底径8.8厘米)瓶作盘口、直颈、斜肩、广腹、矮圈足,外施金彩,内罩湖绿色釉,底以金彩书「大清乾隆年制」六字篆款,颈部划弦纹一道,肩上堆塑三只蹲卧的吉羊,象征「三羊开泰」。 宫廷御用器皿喜以吉祥图案为饰,故于造办处档案中亦能发现乾隆希望御窑厂能够「各按时令」,在瓷器上彩绘「吉祥花样」。 其中《年节用三羊开泰》,故知此件作品的题材不仅反映出当时的风尚,而且立体的三羊瓷塑具体呈现乾隆官窑烧造《像生瓷》的事实。 以立体塑形的人物、花果及鸟兽来装饰瓷瓶,或本身即为一件独立完整的瓷塑,称为「像生瓷」。 其技法截然不同于传统瓷器的表现,最大的特色在于突破平面绘画的格局,而能以立体的物像凸显器物的艺术效果。 此类作品在康熙时期已出现,乾隆官窑进一步烧造生动灵活的《三子瓶》、《五子瓶》及《瓷牧童》等,以传达瓷器的《像生》功能。

清 乾隆 雕伽楠木螭虎龙尾觥

更新时间:2023-09-20

(连座高26.5厘米)据《活计文件》记载,在乾隆二十一年八月十五日为「伽楠香螭虎龙尾觥一件,传着配有锡屉匣盛装,屉下装蜂蜜。 伽楠香木外配锦屉、锦袱,入乾清宫时做上等」以匣盒养香的方式,符合文献记载。 此块香木结油方式,已使其脱离原本木头该有的样貌,或为糖结。 器型仿制西汉角形玉杯之形制与纹饰雕制而成,全器以镂雕与浮雕,结合凤纹、螭纹与龙纹而成,在铺首上方刻「乾隆年制」隶书款,是重要的仿古陈设器。 后配得锡匣、文锦匣与锦袱,并刻得款,入乾清宫收藏。

清 乾隆 沉香木镶珠玉如意

更新时间:2023-09-20

(长35厘米; 宽9厘米; 高4厘米)整块沉香木雕桃枝式如意,柄雕如天然树枝, 如意尾部嵌一白玉小瓶,桃枝插入瓶中,攀绕如意柄向上生长,以天然形珍珠镶嵌为桃实,如意首为镂雕枝叶及镶二白玉桃实,两桃实间嵌一珍珠小桃。 造型与题材处理颇具巧思,并擅用镶嵌技巧,相互搭配,表现材质间的融合特性。

清 乾隆 金瓯永固杯

更新时间:2023-09-20

(高约14厘米; 足径约8.5厘米)此件元旦开笔仪式御用的《金瓯永固杯》,于乾隆四年(1739 )制作,以黄金打造,夔龙为耳、三象头卷鼻成足,器身錾刻缠枝宝相花,口沿饰带状回纹,回纹中间一面錾刻篆书「金瓯永固」,一面刻「乾隆年制」,以点翠为地,嵌有珍珠及红蓝宝石。 由于历经长年使用而有伤损,故于嘉庆二年(即乾隆六十二年,1797)下令,重新制作,新做《金瓯永固杯》现存于北京故宫博物院。 新旧《金瓯》在尺寸、外观上几乎相同,以黄金制成象征国家政权的金瓯,《金瓯永固》无疑是最直接具体的表现。

清 乾隆 清 十八世纪 乾隆御用款 金碗

更新时间:2023-09-20

(高7.3厘米; 径14.7厘米)金碗贮放于木胎描金圆皮盒中,盒盖内白绫上书写汉、满、蒙、藏四种文字记载金碗的来历:「乾隆四十九(1784)年十二月十七日哈密札萨克郡王品级贝勒额尔德希尔呈进金碗一件。」 据考证,札萨克郡王六世额尔德希尔为答谢乾隆皇帝下诏其家族世袭爵位,因此进呈此金碗。 这件来自新疆的金碗,以掐丝技法在口沿与圈足装饰花叶纹,碗腹錾刻石榴并掐丝花叶纹,再利用极具特色的黄金焊细珠工艺,将极细小金珠装饰铺地,使碗壁布满金珠,虽如同錾刻鱼子纹,却呈现出特别的质感与异域风格,圈足内阴刻双钩「乾隆御用」楷款。 是为乾隆皇帝御用器。

清 乾隆 掐丝珐瑯兽面纹珐甗

更新时间:2023-09-20

(高11.9厘米; 口径13.9×13.7厘米; 足径7.34×7.0厘米)掐丝珐瑯兽面纹珐,是模仿西周青铜蒸食器形制而成。 青铜珐为结合大口盆形的甑与鬲而成,此器另配盖,盖饰两层掐丝珐瑯兽面纹,上有莲瓣座蟠龙盖钮。 器内腰间有可拆卸之卍字纹笺。 两耳作绳纹造型,甑以倒蕉叶状之兽面为主纹,鬲腹足同样装饰兽面纹。 器底有「乾隆年制」楷款,足下雕缠枝纹,枝叶间仿金银器,錾刻珠纹锦,更添富贵气象。 全器露胎处镀金。 附紫檀木座,并置于楠木匣内。

清 乾隆 金胎掐丝珐瑯嵌画珐瑯花瓶

更新时间:2023-09-20

(高38.9厘米; 口径9.6厘米; 足径9.0厘米)乾隆时期珐瑯作擅长将嵌饰运用于画珐珐、内填珐珐与掐丝珐里的混搭风格作品之上。 这件鱼龙双耳瓶,便是将绘西洋仕女之画珐珐开光,镶嵌于瓶颈及器腹掐丝珐瑯间。 仕女独特的发色、丰润的身材、西式衣着及背景饶富异国情调的房舍,洋溢西洋元素; 口沿下錾莨苕小花及蕉叶纹,亦符合画珐珐的装饰风格。 然而,颈与腹间的錾蟠龙与回纹,满布全器的掐丝珐珐缠枝番莲,却又带有浓厚的中国古典趣味。

清 乾隆 掐丝珐瑯呏尊

更新时间:2023-09-20

(高11.3厘米; 长16.7厘米; 宽6.0厘米; 口径4.2厘米)掐丝珐瑯复尊,造型如鸭,长颈短喙,腿短有蹼,尾部羽毛展开上扬如扇形,鸭身加一瓶口,上有提梁,造型忠实遵循《西清古鉴》卷九「周尊二」,但比例与轮廓更富拙趣。 器身前后的兽面纹饰和双翅羽毛绚丽的色彩,寓巧于拙,古雅不失庄重,表现出与铜器金银错回然不同的美感,充分说明乾隆朝宫廷的艺术品味。

清 乾隆 珐瑯彩灯火升平碗

更新时间:2023-09-20

(高7.7厘米; 口径15.9厘米; 底径6.5厘米)侈口窄唇,深腹,矮圈足。 薄胎白洁,全器施白釉,器外壁一面彩绘青绿山林,黑瓦、白墙、紫绿彩楼阁,白春灯及门前戏婴图; 另一面墨彩题诗:「一派谜声和鼓吹,六街灯火乐升平。」 并有红料书《先春》、《山高》、《水长》三印。 器底青料书《乾隆年制》双方框楷书款。

清 乾隆 珐瑯彩山水楼阁碗

更新时间:2023-09-20

(高6.1厘米; 口径15.1厘米; 底径5.5厘米)侈口碗,深弧壁,矮圈足。 胎质稍厚,通体白釉。 碗内心画红、粉、白三色折枝花卉,外壁以楼阁为主,城墙围绕,墙外环水,以细小黑线描出水波纹,岸边配以小丘及秀丽奇石,小草、树木点缀其间,留白处题诗句「仙楼绮阁环瀛汉」,并有「寿如」、「山高」与「水长」三方描红闲章。 外底心书《乾隆年制》双行双方框青料楷书款。

评论

匿名评论隐私政策